Sylvester in Schüttorf vor fast 700 Jahren. Es wurde gesoffen und getanzt. Wohl aber nicht geböllert. Trotzdem. Die Jahreswende war für die Schüttorfer ein bedeutsamer Höhepunkt im Jahr. Denn Sylvester und Neujahr könnten damals eine große Rolle im politischen Leben unserer Stadt gespielt haben. Nachdem Schüttorf die Stadtrechte verliehen bekommen hatte, war die junge Stadt gleichwohl unter Selbstverwaltung gestellt. Über viele Angelegenheiten entschieden nicht mehr die Grafen von Bentheim, sondern die Bürger der Stadt. Das wichtigste Gremium der Selbstverwaltung war der Rat der Stadt, der – so lassen es die wenigen Quellen vermuten – jeweils für ein Jahr gewählt wurde.

Die Schüttorfer Stadtverwaltung bestand aus dem Stadtrat, aus dessen Mitte wohl der Bürgermeister gewählt wurde. Mitsprache und Mitentscheidungsrechte hatten auch die Achten und Gemeinen, wohl Überbleibsel der ehemaligen Verwaltung der Schüttorfer Bauernschaft. Zur Verwaltung zählten auch der Stadtschreiber, der Stadtbote sowie der oder die Torwächter. Auch der Stadtrichter war der Stadtverwaltung zugeordnet, erst später wurde er dann unabhängig. Recht wurde zunächst vor der Ratsversammlung gesprochen. Ein weiteres wichtiges Mitglied der Verwaltung war der Scharfrichter, der vor allem für die Vollstreckung von Urteilen zuständig war.

Hauptaufgaben des Stadtrats und des Bürgermeisters waren neben der Rechtsprechung vor allem die Festlegung von Abgaben und Pflichten für die Bürger, die Entscheidung über Bauvorhaben sowie die Vergabe von bestimmten Rechten oder Privilegien an einzelne Bürger.

Immer zum Jahreswechsel wurde der Rat gewählt

Wie nun die Wahl des Stadtrates in Schüttorf ablief, darüber gibt es keine exakten historischen Quellen. Über die Ratswahlen in Osnabrück und Nordhorn jedoch finden sich historische Aufzeichnungen. Es darf angenommen werden, dass die Ratswahl so oder so ähnlich auch in Schüttorf stattgefunden haben, denn das Schüttorfer wie auch das Osnabrücker Stadtrecht basierten auf dem Münsteraner Stadtrecht. Und das Nordhorner Stadtrecht entsprach fast wortwörtlich dem von Schüttorf.

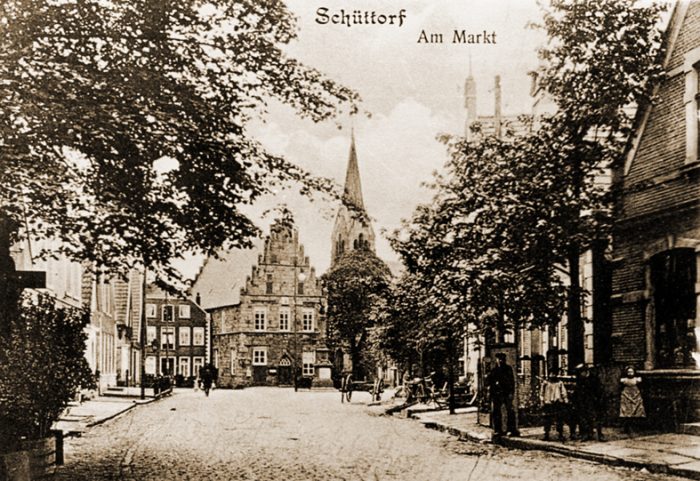

Blick in den Sitzungssaal des alten Rathauses, der in den 1920er Jahren aufwändig restauriert wurde.

Mit ein wenig historischer Fantasie könnte die mittelalterliche Ratswahl in Schüttorf so ausgesehen haben: Am Ende eines jeden Jahres fand die Ratswahl statt. Sie wurde auch Handgiften genannt. Bei süßem Wein und Gewürz wurden zunächst die verschiedenen Rechnungen und Lohnabrechnungen des alten Rats vor den Bürgern verlesen. Damit endete die alte Amtszeit des Rates.

Der Pfarrer las dem alten Rat die Leviten

Am 2. Januar versammelte sich ganz Schüttorf schon sehr früh am Morgen vor dem Rathaus. Die Stadttore blieben geschlossen, kein Bürger durfte die Stadt verlassen. Vor dem Rathaus zogen bewaffneten Schützen der Stadt auf, während sich im Rathaus selbst der Rat versammelte. Was da geschah, „war ein Geheimniß, das die Bürger mit großer Ehrfurcht betrachteten und keiner je verrathen hat.“ Dann zog der alte Rat in die Kirche, wo der Pfarrer eine Wahlpredigt abhielt. Nicht selten wurden in dieser Predigt die Fehler und Verfehlungen des alten Rats streng gerügt.

Nach der Wahlpredigt ging es für den alten Rat wieder zurück ins Rathaus. Derweil wurde das versammelte Volk durch Darbietungen, insbesondere durch das Verlesen der alten plattdeutschen Sate unterhalten.

Über die erste Kür entschieden die Würfel

In der Ratsversammlung im Rathaus kamen jetzt die Würfel ins Spiel. Jeder Ratsherr durfte dreimal würfeln. Der Stadtschreiber notierte die dabei erzielten Punkte. Die Ratsherren mit der höchsten und der niedrigsten Punktzahl verließen die Versammlung und trafen sich in einem separaten Raum. Meist war es die Rathausküche. Dort wählten sie dann die erste Kür, die aus 16 Bürger, vier aus jeder Kluft, bestand. Um 11 Uhr etwa versammelte sich die Mitglieder der ersten Kür und legten einen Eid auf die Stadtverfassung ab. Der alte Stadtrat bleib derweil im Rathaus, das er den Tag über nicht verlassen durfte.

Nach dem Eidesschwur wählte die erste Kür wiederum aus jeder Kluft vier andere Bürger in die zweite Kür. Nach dieser Wahl wurde erst einmal reichlich Wein getrunken. Anschließend – meist in den frühen Abendstunden – wurde durch den Stadtschreiber der zweite Kür einberufen und seine Mitglieder ebenfalls vereidigt. Daraufhin verließen die Mitglieder des ersten Kür die Rathausküche. Dabei traten die Mitglieder der ersten Kür einzeln und nacheinander durch die Küchentür und gaben den Mitgliedern der zweiten Kür die Hand.

Auch die zweite Kür zog sich dann zur Beratung in die Küche zurück. Wobei diese Beratung wohl vor allem aus dem Verzehr von reichlich Wein bestand. Kein Wunder, dass sich die Beratung oft sehr in die Länge streckte. Dem alten Rat focht das aber nicht all zu sehr an, denn er ließ es sich „indeß … wohl seyn bei einem stattlichen Gastmahl“.

Das Volk trieb Schabernack und Unfug

Während die Wahlmänner der Kür tagten, wartete das Volk vor dem Rathaus auf die jeweiligen Wahlergebnisse. Und das konnte dauern. Manchmal bis in die späten Nachtstunden. Dann wurde auf dem Rathausplatz eine Herdpfanne angesteckt, in der Werg und Theer zur Erleuchtung des Marktes brannten. Und je später der Abend, um so toller trieben es die Schüttorfer. Schabernack und Unfug herrschte auf dem gesamten Platz. Junge Burschen nähten die Röcke der Weiber zusammen. „Es war kein Regiment in der Stadt, mithin (war) alles erlaubt.“

Endlich, gegen zehn Uhr etwa, war der der Wahlgang der zweiten Kür beendet. Unter dem Geläut der Rathausglocke gingen die Wahlmänner der Kür in den Rathaussaal, wo die Wahlergebnisse dem Rat verkündet wurden. Es war in der Regel so, dass die alten Ratsherren wieder gewählt wurden. Aber hin und wieder wurde auch ein alter „vergessen“ und dafür ein neuer gewählt.

In Nordhorn verlief es etwas anders

Bleibt hier noch anzumerken, dass sich die „Kommunalwahl“ in Nordhorn in einigen Punkten von der in Osnabrück unterschied. „Die Stadt Nordhorn wurde ursprünglich von einem Schöffenkollegium verwaltet, an dessen Stelle später der Rat der Stadt trat. Dieser bestand schließlich aus vier Bürgermeistern, zwei Lohnherren, vier Gemeinheitsleuten den abgegangenen Altbürgermeistern (olde Scheepen) und zwölf Rottmeistern. Zusammen also 26 Bürgervertretern. Die Bürgermeister und die Gemeinheitsleute wurden jeweils für die Dauer eines Jahres, und zwar regelmäßig am 22. Februar, gewählt. Die Bürgermeisterwahl stellte ein recht umständliches Verfahren dar. Die bis zum Wahltag amtierenden Bürgermeister und Altbürgermeister bestimmten je einen Bürger, die gemeinsam vier Wahlmänner zu wählen hatten, und diese vier Wahlmänner wählten dann die vier Bürgermeister für das kommende Jahr. Auch die beiden Lohnherren wurden von den Wahlmännern gewählt. Im Anschluss an diesen komplizierten Wahlgang erwählten die Rottmeister die Gemeinheitsleute, womit die Ratswahlen ihr Ende fanden. Die Rottmeister wurden nämlich vom Rat bestellt, und zwar für unbestimmte Zeit. Sie blieben meist lebenslänglich im Amt. Bei den Wahlen wirkten also nur diejenigen Bürger mit, die dem Rat angehörten oder als Wahlmänner bestimmt waren.“

Kompliziert und undemokratisch

So kompliziert die Wahl der Ratsherren durch die verschiedenen Wahlgänge auch waren, demokratisch waren die Wahlen im Mittelalter bestimmt nicht. Zwar hatte alle Bürger die Pflicht, sich anlässlich der Ratswahlen am 2. Januar jeden Jahres am Rathaus zu versammeln – wer nicht erschien, musste eine Strafe von 3 Schillingen zahlen – die Wahl an sich machten aber die städtischen Eliten unter sich aus. Frauen waren von aktiven und passiven Wahlrecht vollkommen ausgeschlossen. Das aktive und passive Wahlrecht war an strikte Bedingungen geknüpft. Grundvoraussetzung war, dass man das volle Bürgerrecht der Stadt besaß. Um dieses zu erwerben, musste man eine nicht geringe Summe zahlen, was vielen, wenn nicht sogar den meisten Einwohnern der Stadt wohl nicht möglich war. Zudem musste man über einen „eigenen Rauch“ verfügen, das heißt, eine eigene Wohnung haben.

Quellen: Wikipedia, Nordhorns Entwicklung von einer Kleinstadtsiedlung zur Mittelstadt, Gerhard Klopmeyer, in: Jahrbuch 1957 des Heimatvereins Grafschaft Bentheim, Zur Geschichte der Osnabrücker Stadtverfassung, F. Philippi, Fotos: Heimatverein Schüttorf/Stadtarchiv Schüttorf)