Die Aufbaujahre nach der ersten Stadtrechtsverleihung 1295 verhalf dem kleinen Städtchen Schüttorf im 14. und 15. Jahrhundert zu einem nicht unerheblichen wirtschaftlichen Aufschwung. Vor allem das Handwerk profitierte von den vielen Großbaustellen, die damals das Bild der Stadt prägten: der Bau der Stadtbefestigungsanlagen, der Bau und die Erweiterung der Laurentiuskirche, der Bau und Ausbau der Stadtburg (später Burg Altena), der Bau der gräflichen Wassermühle und auch des Rathauses, um die wichtigsten zu nennen. Die wirtschaftliche Bedeutung des Handwerks schlug sich auch in der sozialen und politischen Stellung der Handwerker in der Stadt nieder, sie zählten fortan für mehrere Jahrhunderte zur lokalen Elite der Stadt.

Die Schuhmacher waren die ersten

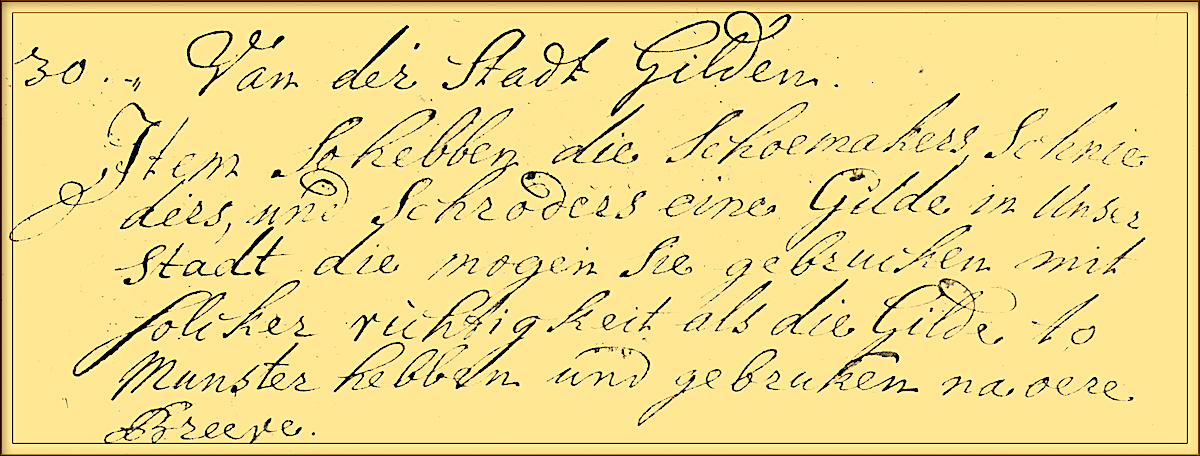

Um dem Rechnung zu tragen und wohl auch, um die Handwerker längerfristig an die Stadt zu binden, gewährten die Grafen den wichtigsten Handwerkszweigen die Gründung von Gilden (Zünften). So wurden 1341 die Gilde der Schuhmacher (Schomaker), 1362 die der Lakenschneider, Wandmacher (Schroder) und Schneider sowie 1387 die Gilde der Schmiede, Schlosser, Kupfer- und Goldschmiede gegründet. In der Erneuerung und Erweiterung der Stadtrechte 1465 wird die Gilde der Schmiede allerdings nicht erwähnt. In Schüttorf gab es, im Gegensatz zu wichtigen Handelsstädten, keine Kaufmannsgilden. Ein weiteres Indiz dafür, dass eine Mitgliedschaft Schüttorfs in der Hanse eher als sehr unwahrscheinlich anzusehen ist. Auch eine Schützengilde, in der andernorts die Stadtsoldaten organisiert waren, gab es in Schüttorf nicht.

Regeln gegen die lästige Konkurrenz

Die Gilden bestimmten von nun an maßgeblich das wirtschaftliche und soziale Leben der Stadt. Nach einem Regelwerk, Gildebuch genannt, das sich an das der Gilden in Münster orientiert. Kernpunkt der Gilderegeln war die weitgehende Verhinderung von Konkurrenz. Sie schufen Bedingungen für den gemeinsamen Rohstoffeinkauf, bestimmten die Zahl der Gesellen und Lehrlinge sowie die Höhe der Löhne. Sie regulierten die Preise und Produktionsmengen. Und sie schufen ein kleines Netz zur sozialen Absicherung wie z.B. die Witwenversorgung. Und nicht zuletzt griffen sie auch unmittelbar in Privatleben der Handwerker ein, wenn sie z.B. Bedingungen für eine Familiengründung aufstellten.

Der Gildemeister hatte das Sagen

An der Spitze der jeweiligen Gilden stand ein sogenannter Gildemeister. Er war in seinem Handwerksbereich die unangefochtene Autorität und hatte oft auch eine hohe Stellung in der politischen „Selbstverwaltung“ der Stadt inne. Nicht selten waren Gildemeister zugleich auch Bürgermeister oder Mitglieder des Stadtrates. Die Mitgliedschaft in einer Gilde war so ein hohes Gut, dass sie auch an die Nachkommenschaft vererbt wurde. So hieß es im Gildebuch der Schröder: „Vort mehr so mach ein gewohnlich Gilde erven seinen echten Kindern desse vorgescrevene Gilde unde gewen, wo sie wonnen binnen Schüttorpe (1362). Diese Formulierung ließ aber so manchen Spielraum offen. Also reformierte man diese Vorschrift, wonach Eheleute, die sich um eine Aufnahme in die Gilde bewarben, vorhatten, Nachwuchs zu zeugen, mussten sie dies dem Gildemeister rechtzeitig kundtun. Erst dann war das Kind (in der Regel ein Junge) später auch erbberechtigt, was die Gildemitgliedschaft anging.

Partnersuche durch die Gilde

Mitglied einer Gilde konnten nur Männer werden. Einmal im Jahr wurden die Kandidaten für die Mitgliedschaft im Rahmen eines Initiationsritus, der je nach Gilde variierte, in die Gilde aufgenommen. Verstarb ein Gildemitglied, so ging seine Mitgliedschaft für die Familie nicht gleich verloren. Der Witwe wurden nämlich von der Gilde potenzielle neue Ehemänner vorgeschlagen. Entschied sich sich für einen der vorgeschlagenen Männer, so ging die Mitgliedschaft ihres verstorbenen Ehemannes auf den neuen Ehemann über.

Das Gildemal war der Topevent

Einmal im Jahr trafen sich die Schüttorfer Gildemitglieder und deren Familienangehörige sowie potenzielle Neumitglieder zum großen Gildemahl. Ob dieses Fest gemeinsam mit anderen Gilden gefeiert wurde oder jede Gilde ihr eigenes Ding machte , ist nicht genau überliefert. Eine bunte, und historisch bestimmt nicht ganz genaue Darstellung über den Ablauf eines solchen Gildemahls hat uns Dr. Edel hinterlassen.

Das Bier musste reichen

Schon einige Tage vor dem eigentlichen Gildemahl trafen sich die Gildemeister mit dem Fest-Ausschuss. Hier wurde erst einmal gezählt, mit wie vielen Gästen man rechnete. Zu den zählten neben den Gildebrüdern auch die, die man als Mitglied für die Gilde gewinnen wollte oder die sich um eine Mitgliedschaft beworben hatte. Es wurden aber auch Männer eingeladen, die als potenzielle Heiratskandidaten für die unverheirateten Töchter oder Witwen der Gildebrüder in Frage kamen. Als Gäste waren auch die Ehefrauen sowie die erwachsenen Söhne und Töchter der Gildebrüder willkommen. Kleine Kinder waren eigentlich nicht zugelassen, aber so mancher Gildebruder setzte sich über diese Vorschrift hinweg und brachte seinen ganzen Nachwuchs mit zur Feier. Nicht immer zum Wohlgefallen der übrigen Gäste.

Als dann ging es darum genügend Bier und Essen für das große Mahl zu bestellen. Viele Gilden brauten im Mittelalter ihr Bier noch selbst, reichte das nicht, so wurde von anderen Brauern zusätzliches Bier geordert.

Edel dekoriert und aufgetischt

Das Gildemahl wurde entweder in einem Saal, einer großen Diele oder auch im Freien veranstaltet. Lange Bänke und Tische, die mit kostbaren Linnen gedeckt waren, wurden aufgestellt. Es gab ein eigenes Geschirr, was die Gilde sich im Laufe der Jahre zusammengekauft hatte. Es war wesentlich kostbarer als das Geschirr, was üblicherweise so auf den Tischen stand. Die Gildebecher waren aus Zinn und trugen wie die Mengelenkannen gravierte Zeichen ehemaliger Gildemeister. Messer und Löffel hingegen musste jeder Gast selbst mit bringen.

Schinken, Kreckelinge und mittelmäßiges Bier

Das Festmal bestand aus Erbsen und Schinken, aber auch eine schmackhafter Schweinskopf fehlte nicht. Krönender Abschluss des Schmauses waren süße Kuchen und Kreckelinge, ein schmackhaftes Gebäck in form einer Brezel. Zum Essen wurde natürlich Bier getrunken. Das Schüttorfer Bier genoss aber keinen sehr guten Ruf. Zeitgenossen zeichneten es als „ Medioceris Cerevisia coquitur, quae Hoppe nuncupatur“, salopp übersetzt als Gesöff von mittelmäßiger Qualität, das man getrost auch in größeren Mengen trinken konnte. Später wurden deshalb gerne auch „importierte“ Biere aus Hamburg oder Westfalen aus- und eingeschenkt. Serviert wurde das Essen und das Bier von den jüngsten Gildebrüder, die beim Gildemahl als Schaffer aufzuwarten hatten. Das Geld für Lohndiener wollte man sich anscheinend sparen und es lieber versaufen und verfressen. Und man wollte auch unter sich bleiben, denn das Gildemahl wurde auch für Gespräche über die Geschäfte genutzt. Und die waren nicht für Jedermanns Ohren bestimmt.

Wehe dem, der auf die Henseschale musste

War dann jeder Gast gesättigt, begann der gesellige Part des Gildemahls. Dazu gehörte auch die Aufnahme von neuen Mitgliedern. Die hatten einiges zu ertragen. Kostete die Aufnahme in die Gilde schon sehr viel Geld, bis zu mehreren Tausend Goldgulden, ein Vermögen seinerzeit, so mussten sie auch ein dickes Fell präsentieren und auch derben Spaß verstehen. Denn zur Gaudi der Gäste mussten sie auf die Henseschale. Dort durften sie keinen Ton von sich geben, wenn die anderen Gäste sie auf Übelste hänselten. Hielt das einer nicht aus, so war ein Strafgeld fällig. Entweder in bar oder in Form von Bier und anderem Gesöff. Das Geld floss in die Gildekasse, das Bier durch die Kehlen der Durstigen.

Der Trinkeimer ging rum

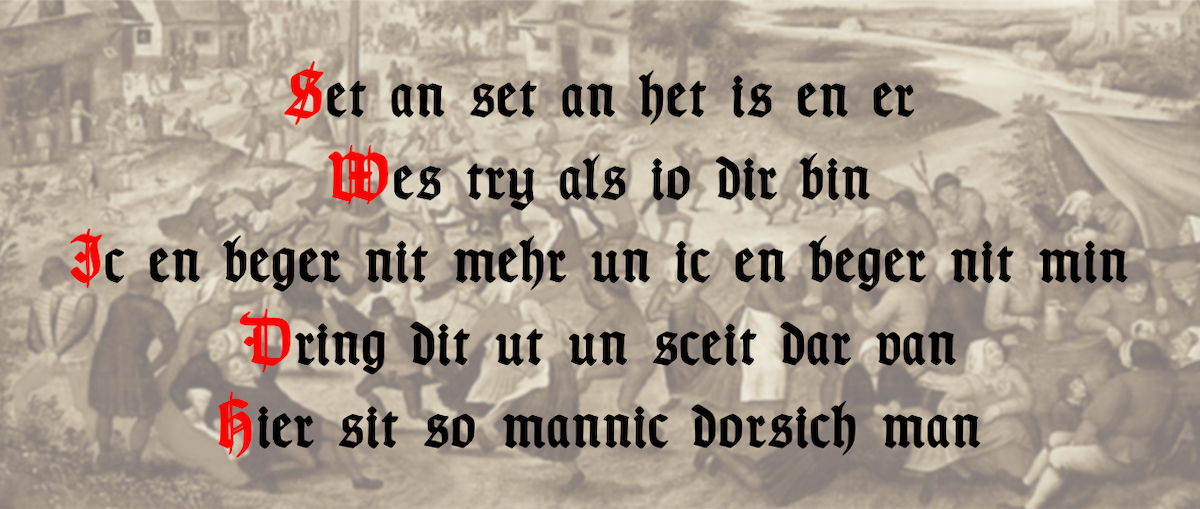

Dann ging der Trinkeimer herum. Der Schüttorfer Trinkeimer, er ging leider beim Rathausbrand verlustig, fasste sechs Kannen Bier. Er war ringsum mit sinnreichen oder -losen Sprüchen geschmückt. So stand am Henkel des Eimers geschrieben: „Brünt; set den Emmer an dinen Munt un drink dan went an den Grunt. Want dar steit gescreven na der Gracien is dar Aflat to gegeven.“ Beim Trinkeimer ging es darum, ihn möglichst in einem Zug zu leeren. Gelang das dem trinkfreudigen Gildebruder nicht, so musste er eine Strafe von sechs Stuber bezahlen, das waren 24 Pfennige, also mehr als ein Gulden und fast schon der Wochenlohn eines Gesellen.

Wer randalierte, musste blechen

Je länger das Gildemahl dauerte und das Bier floss, um so rauher wurden die Sitten. Streitereien, Rangeleien, aber auch Schlägereien drohten. Doch die Gildemeister, die beim Gildemahl den Vorsitz führten, achteten darauf, dass „Zucht, Ehrbarkeit, Liebe und Einigkeit unserem Herren Gott, insbesonderheit bei solchen und dergleichen Bekumpften gesellig“ aufrecht erhalten blieben. Sie belegten das „Haddern, unordentliche Brassen und Schwelgen, Balogen, Schlaen, Meßtrecken“ mit schweren Strafen. Ein Faustschlag kostete schon ein Viertel Bier. Und wer sein Messer zückte und einen Anderen attackierte, wurde zu einer Strafe von einer halben Tonne Bier verdonnert.

Um 9 Uhr war Zapfenstreich

So zog sich das Gildemahl, das schon am frühen Morgen begann bis um 9 Uhr abends hin. Dann erklärte der älteste Gildemeister das Gildemahl für beendet, in dem er einfach die Zapfhahn zudrehte. Wer dann nicht brav nach Hause torkelte oder sich heimwärts tragen ließ, dessen Name wurde auf die gefürchtete „Brüchterliste“ gesetzt. Auf der Brüchterliste waren die Gildemitglieder verzeichnet, die gegen die Vorschriften des Gildebuchs verstoßen hatten. Bei einem Eintrag musste man nicht nur eine hohe Strafe zahlen, sondern verringerte auch seine Chancen, bei der Gilde jemals in ein höheres Amt gewählt zu werden.

Quellen: u.a. Dr. Edel, Schüttorfer Gildemahl. Ein Bild aus dem Handwerkerleben des Mittelalters; Scheurmann und Berge, diverse Manuskripte im Stadtarchiv Schüttorf. Fotos: Stadtarchiv Schüttorf, Wikipedia